Ein Gespräch mit Angelika Overath

von Manuel Illi

“Warum reisen wir denn? Wir reisen nicht unbedingt alle als Reporter oder als Wissenschaftler oder als Ethnologen, sondern wir suchen auf einer Reise ein Erlebnis, und das ist etwas relativ Modernes, dieses touristische Reisen. Der Flughafen als Symbol unserer Gesellschaft, das kann schon möglich sein, da wir ja wirklich sehr mobil sind, in unseren Berufen, in unserem Wohnen. Früher bedeutete ein Umzug, die Heimat zu verlassen.”

SCHAU INS BLAU: Frau Overath, Schauplatz Ihres neuen Romans ist ein großer, internationaler Flughafen und die Atmosphäre, die dort geschildert wird, dürfte jedem Flugreisenden sofort bekannt vorkommen. Wie erklären Sie sich, dass die Atmosphäre auf fast allen größeren Flughäfen der Welt zum Verwechseln ähnlich ist, dass immer der Eindruck entsteht, da wäre man schon gewesen?

ANGELIKA OVERATH: Vielleicht liegt es daran, dass ein Flughafen einfach ein sehr funktionaler Raum ist. Aber die Frage hab ich mir noch gar nicht gestellt, denn Bahnhöfe sind einander nicht so ähnlich wie Flughäfen. Das Bahnreisen ist ja auch etwas anderes als das Fliegen. Die Reise bei einer Bahnfahrt hat Erlebnischarakter, während man beim Fliegen nicht so viel sieht, da die Maschinen sehr hoch fliegen. Man sieht eben Wolken. Das Bezeichnende ist auch, dass in den Flugzeugen bei Langstreckenflügen Filme gezeigt werden. Man soll gar nichts sehen, man macht die Fenster zu, das heißt, man will die Zeit des Fluges möglichst überbrücken und nicht als Reisezeit erleben. Diese Art des Reisens prägt auch die Flughäfen.

SCHAU INS BLAU: Faszinierend finde ich in Ihrem Roman die Darstellung des Flughafens als einem „Unort”. Flughäfen sind Orte, die — auch juristisch gesehen — bis zu einem gewissen Grad Niemandsland sind, die keine Möglichkeit bieten, heimisch zu werden. Ist gerade der Transitbereich deswegen der zentrale Schauplatz des Romans, weil er dieses empfundene Befremden der Protagonisten unterstreicht?

ANGELIKA OVERATH: Das ist gut möglich. Beim Schreiben konstruiere ich nicht so. Ich wusste bei meinem ersten Roman von Anfang an nicht, warum ich ihn schreiben muss, aber ich wusste von Anfang an, er wird in der Wohnung der Mutter stattfinden. Wenn meine Heldin von Nahe Tage, Johanna, durch die Stadt laufen oder einen Spaziergang durch den Wald machen würde, wäre es ein anderer Roman geworden. Johanna reagiert auf den Raum, sie reagiert auf die Alpenveilchen auf der Fensterbank, sie reagiert auf die Wachstuchtischdecke, auf die Gerüche im Raum. Die Dinge werden zum Anstoß für Erinnerungen. Die Auseinandersetzung mit der Mutter, mit ihrer Vergangenheit und mit ihrer Kindheit vollzieht sich in diesem bestimmten Raum und nur in diesem Raum. Und als ich dann an den zweiten Roman dachte, war das Witzige, dass mir zuerst ein Raumbild einfiel, nämlich dieses Aquarium im Flughafen, der Glaskörper im Glaskörper, und ich wusste nicht, warum mir das eingefallen ist, aber ich wusste, irgendwo ist da ein Grund, es hat immer einen Grund, warum einem etwas einfällt. Ich habe angefangen zu schreiben und es hat sich dann aus dem Raum heraus die Geschichte ergeben. Der Raum ist also ein Held.

SCHAU INS BLAU: Man könnte die Frage noch ausweiten: Ist die Erfahrung der Heimatlosigkeit nicht nur auf Orte wie den erwähnten Flughafen beschränkt, sondern ein Merkmal unserer westlich industrialisierten Gesellschaften? Gerade den so genannten „vario-mobilen Singles” — die Protagonistin Elis, eine Reisephotographin, bezeichnet sich selbst so — scheint ein Heimatgefühl unzugänglich. Ich habe mich bei der Lektüre an eine Grundstimmung erinnert gefühlt, die im Gespräch mit vielen Menschen anklingt. Viele scheinen sich nach einem Ort zu sehnen, an dem man ankommen kann, an dem man auch nicht gezwungen ist, wieder unmittelbar abzureisen. Ist der Flughafen, der früher eher ein exotischer Ort war, zu einem Symbol unserer heutigen Gesellschaft geworden?

ANGELIKA OVERATH: Die Frage ist, ob Fernweh nicht immer auch Heimweh ist. Warum reisen wir denn? Wir reisen nicht unbedingt alle als Reporter oder als Wissenschaftler oder als Ethnologen, sondern wir suchen auf einer Reise ein Erlebnis, und das ist etwas relativ Modernes, dieses touristische Reisen. Der Flughafen als Symbol unserer Gesellschaft, das kann schon möglich sein, da wir ja wirklich sehr mobil sind, in unseren Berufen, in unserem Wohnen. Früher bedeutete ein Umzug, die Heimat zu verlassen. Das erfahren wir heute nicht mehr so. Oder könnten wir „vertrieben” werden, wie vielleicht unsere Eltern? Ich glaube nicht in dieser Weise, weil wir mit dem Fernsehen aufwachsen, mit dem Internet. Wir wachsen auf mit vielen Bildern von der Welt, von Orten, an denen wir noch nicht waren und die wir trotzdem kennen. Das war ja noch vor ein, zwei Generationen vollkommen anders und deswegen denk ich mir, das Heimatvertriebenenschicksal können wir nicht mehr nachvollziehen, weil wir, jedenfalls in der westlichen Welt, nicht mehr so eng, so nah zu Hause sind.

SCHAU INS BLAU: Es stellt sich die Frage, vielleicht hieße das aber den Bogen zu überspannen, ob die transzendentale Obdachlosigkeit, von der Georg Lukács Anfang des 20. Jahrhunderts sprach, sich zu einer ganz konkreten, fundamentalen Ortlosigkeit oder Heimatlosigkeit des Menschen entwickelt hat.

ANGELIKA OVERATH: Vermutlich ja. Nehmen sie doch einen Begriff wie „Generation Praktikum”. Wir haben auch immer weniger klar definierte Berufe. Wir brauchen auch keine Berufe in diesem Sinn mehr. Das Büro als Ort für die Arbeit verliert an Bedeutung; Es gibt auch keine Chefs im klassischen Sinn mehr. Wir befinden uns auf verschiedenen Ebenen in elementaren Auflösungsprozessen und es stimmt, da eignet sich ein Flughafen‑, ein Transitraum, ein vorübergehender Ort, sehr gut als Symbol für eine postmoderne, eine postindustrielle Gesellschaft.

SCHAU INS BLAU: Man könnte die Idee dieser Ortlosigkeit aber auch wenden. In Flughäfen kommen Massen an Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontinenten, ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammen und schaffen es, ziemlich zielgerichtet aber ohne Konflikte zu agieren. Was auffällt, ist, dass in Flughäfen keine gewaltgeladene, sondern eine sterile und kühle Atmosphäre herrscht. Bietet der Flughafen am Ende eine Art Utopie für unsere heutigen multikulturellen Gesellschaften, in denen es immer schwieriger wird, die verschiedenen kulturellen Bezüge ebenso wie religiösen oder politischen Hintergründe zu harmonisieren, um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen?

ANGELIKA OVERATH: Das glaube ich weniger. Obwohl der „Multi-faith-room” in Flughäfen schon etwas hat. (Da könnte auch eine Geschichte spielen!). Die Menschen im Flughafen machen ja nichts miteinander. Sie werden durch gläserne Hallen geschleust, als Massen, nicht als Individuen. Ich denke, dass wir zurück müssen zu kleineren, überschaubaren Strukturen, zum Familienverband, zum Dorfverband, zum Bewusstsein, in einem Stadtteil zu wohnen, mit Nachbarn. Ich lebe jetzt im Unterengadin in einem Dorf mit etwa 900 Einwohnern, es liegt an der Grenze von drei Ländern, Schweiz, Österreich und Italien. Dort leben Menschen aus sechs Nationen mit verschiedenen Konfessionen. Ich sehe eher im Kleinen die Chance. Denken Sie zum Beispiel an den Kinderfußball. Da kicken die unterschiedlichsten Kinder, türkische mit deutschen, christliche mit muslimischen oder jüdischen zusammen. Das geht, weil man zusammen ein Spiel hat. Ich setze eher auf das Spiel, auf überschaubare Strukturen.

SCHAU INS BLAU: Könnte man vielleicht auch sagen, dass sich genau solch eine kleine Gemeinschaft zumindest andeutungsweise in der Beziehung zwischen den Figuren Tobias und Elis entwickelt.

ANGELIKA OVERATH: Ja, unbedingt, Tobias sagt nicht, er würde gerne eine riesengroße Fernreise machen, sondern er sagt, man könnte ans Mittelmeer fahren. Elis heißt eigentlich Elisabeth, aber Elis ist auch eine Provinz in Griechenland. Über das Wort Elis kommen der Versuch einer kleinen Reise und die Nähe zu einer Frau zusammen. Und es passiert nichts Großes am Schluss: Er sieht, sie ist eingeschlafen, und es ist die minimalste Berührung, die möglich ist, einen Mantel, der herunterrutscht, ein bisschen hochzuziehen. So eine ganz kleine Berührung, aber ich denke für diesen Aquaristen, der nie anfasst, der nie berührt, ist es eine extreme Tat. Genauso, dass sie ruhig wird, dass sie einschläft, dass es ihr egal ist, ob sie das Flugzeug verpasst, ist für sie, die immer funktioniert und die immer unterwegs ist, eine Veränderung. Sie ist am Schluss eine andere Elis als am Anfang.

SCHAU INS BLAU: Man kann diese Beziehung zwischen Tobias und Elis als einen Kontrast zu der bombastischen und durchgeplanten Welt des Transitbereichs sehen. Hier wird perfektionistisch Qualitätsmanagement für das Wohlgefühl der Passagiere betrieben, während sich in den kleinen Gesten der Protagonisten ein wirkliches Wohlfühlen utopisch andeutet und ein optimistischer Neuansatz abzeichnet.

ANGELIKA OVERATH: Ja. Die Lösungen liegen, da, wo man es noch nicht weiß. Die beiden verstehen sich, wenn man so will, nicht. Sie diskutieren nichts aus, sie reden aneinander vorbei. Er erzählt von den Fischen und sie erzählt von ihren Reisen. Und dann passiert doch etwas: Sie verstehen sich, indem sie einfach einander zuhören. Sie halten plötzlich Dinge für möglich, die sie vorher nicht für möglich gehalten haben. Tobias kommt zum ersten Mal auf die Idee, er könnte auch einmal tauchen, er könnte ins Wasser gehen zu seinen Fischen. Und sie sagt, man könnte auf Zero setzen. Sie fragt ihn ja auch, ob man sein Leben ändern könne. Es sind keine großen Projekte, es sind noch keine Lösungen, aber es sind Momente, an denen man zulässt, dass etwas passieren könnte, dass etwas aufbricht, dass etwas möglich wird. Und auch all diese Tiergeschichten, diese ganzen kleinen Tiersymbiosen sind immer nur Lösungen, die wahnsinnig unwahrscheinlich sind, die aber zwei Individuen schaffen müssen. Man weiß beispielsweise nicht, warum der Anemonenfisch mit der Anemone leben kann, aber sie haben es hingekriegt.

SCHAU INS BLAU: Es ist interessant und liegt nahe, wenn man etwas über Fische oder Tiere im Generellen erfährt, dass man das auf das menschliche Zusammenleben überträgt. Bietet dieses auf andere Formen des Lebens Schauen auch die Möglichkeit, einen Alternativentwurf zu entwickeln oder zumindest zu erahnen?

ANGELIKA OVERATH: Wir sind zu fantasielos, wir könnten ein bisschen hingucken, wie es andere machen. Ja natürlich, ich denke der Unterstrom der Flughafenfische ist das Empfinden, dass das Leben unwahrscheinlich und kostbar ist, absolut unwahrscheinlich und absolut kostbar. Flughafenfische gibt keine Lösungsvorschläge für Existenzfragen, aber es öffnet Räume der Aufmerksamkeit oder Räume der Stille und Ruhe. Das Aquarium ist in diesem hektischen Flughafen ein fast schon meditativer Ruheraum. Einmal sagt Elis, dieses Aquarium ist ein Auge, nicht weil die Fische Augen haben, sondern weil dieses Aquarium uns anschaut. Wir fühlen uns angeschaut und das ist die Vorstufe dazu, etwas zu erkennen. Nahe Tage hatte als Grundstruktur das Schachbrett. Das Buch beginnt am Totenbett der Mutter und endet am Totenbett des Vaters. Die Todesszene des Vaters wird erinnert und Johanna rekonstruiert eine Problemschachaufgabe. Ihr Vater hat Schachprobleme entworfen und bei diesem Problemschach geht es immer darum, dass der schwarze König mit einer bestimmten Anzahl an Zügen matt gesetzt wird. Der Roman ist von Anfang an so angelegt, dass Johanna in dieser Wohnung, wie auf einem Schachbrett, matt gesetzt wird. Sie geht von der Küche ins Schlafzimmer, sie wechselt die Felder, die Zimmer und sie kommt nicht alleine heraus. Überall begegnet sie ihrer Vergangenheit, also dem, was ihr angetan worden ist. Und ich breche im Grunde dieses Schachspiel, dieses Mattsetzen, indem ich eine neue Spielfigur einsetze. Eine Figur, die nicht zu diesem Familienschach gehört. Die das Spiel, das Mattsetzen aufbricht. Es ist die Pizzabotin, die von außen dazukommt. Beide Frauen sitzen dann an diesem Küchentisch und diese Begegnung wird zu einer Art Abendmahlsszene mit Brot und Wein. Sie essen Pizza, trinken Lambrusco und kommen ins Erzählen. Sie teilen das Brot des Erzählens. Für Johanna ist Sprechen eine Befreiung. Hinterher kann sie die Wohnung verlassen. Das letzte Wort des Romans ist „Benzin”. Dieses Wort kommt nur ein Mal im Roman vor. Etwas Neues kann jetzt beginnen. Wobei das Wort „Benzin” ja ambivalent ist.

Wenn die strukturierende Grundidee von Nahe Tage das Schachspiel, das Problemschach war, dann ist die Grundstruktur von Flughafenfische wohl das Fraktal. Dieser Biochemiker, der einfach nur Raucher genannt wird, erscheint nicht ohne Grund im Text. Zum einen wird mit ihm eine dritte Stimme hörbar, ich brauche diesen inneren Monolog schon wegen der musikalischen Dramaturgie, zum anderen kann er viele Dinge reflektieren, die Elis und Tobias nicht reflektieren können. Und sein Hobby sind Fraktale. Fraktale sind mathematisch nicht einfach beschreibbare Strukturen (also eben keine Quadrate oder Dreiecke). Es geht in diesem Buch immer um dieses eine komplizierte Fraktal: Nähe oder Ferne. Wie weit ist Distanz gut und wie weit ist Nähe gefährlich? Alle Figuren reden im Grunde immer wieder über dasselbe: Wie leben wir zusammen? Der Raucher reflektiert seine Ehe und zwischen Elis und Tobias entsteht so etwas wie eine Gemeinschaft. Eine Beziehung geht zu Ende, eine andere entsteht. Und überall diese Lebewesen im Wasser, die das auch auf ihre Art leisten.

SCHAU INS BLAU: Das Interessante an Fraktalen ist, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie selbstbezüglich sind. Das hieße für den Roman, dass dasselbe Thema auf verschiedenen Ebenen immer wieder neu aktuell wird. Selbst wenn eine Beziehung entsteht, näher und vertrauter wird, stellt sich die Frage nach Nähe und Fremdheit neu.

ANGELIKA OVERATH: Deswegen gibt es auch keine endgültige Lösung. Die zwei landen auch nicht im Bett, sondern es werden Beziehungsmuster in unterschiedlicher Nähe und Ferne dargestellt. Das ganze Buch spiegelt sich in sich selbst. Und wenn wir jetzt schon soweit sind, kann ich natürlich auch sagen, dass der Text selber ein Aquarium ist. Einmal sagt Tobias, ein Aquarium ist ein künstlicher Raum der lebt. Wenn man sieht, wie Tobias erzählt, wie diese künstliche Welt stabilisiert wird, lässt sich das auch als Entstehung eines Textes lesen.

SCHAU INS BLAU: Immer wieder betont Tobias, wie fragil dieses Biosystem Aquarium ist.

ANGELIKA OVERATH: Ja, auch ein Text ist ein Biosystem und wenn die Fische schwimmen, wenn die Figuren leben, ist das Buch zu Ende. Dann kann, dann muss man es loslassen.

SCHAU INS BLAU: Kurz zu Elis, die als Fotografin eine ganz markante Stellung im Roman einnimmt. Sie bezeichnet sich selber als „Verträglichmacherin”, sie macht das Fremde mit ihren Fotografien verträglich. Wie lässt sich das verstehen?

ANGELIKA OVERATH: Sie wird von Hochglanzmagazinen engagiert, die natürlich sehr teure Reisen bezahlen und sie muss eine gewisse Erwartungshaltung dieser Magazine befriedigen. Sie muss schöne Bilder liefern — auch schöne Bilder aus dem Elend. Sie ist dieser Überreizung müde und sagt, ihre Hoffnung wäre jetzt eine kurze Weile des Bilderverbots, schwarze Bilder, graue Bilder, eine Zeitspanne um wieder zur Ruhe zu kommen, um das Sehen noch einmal neu zu schulen. Ich bin viel mit Fotografen gereist und habe das bei ihnen immer wieder erlebt. Es ist ein großes Problem, dass Bilder schöner, schärfer, besser werden müssen, auch die Kameras werden immer besser. Aber letztlich ist dieses Bild der Wirklichkeit, wie es diese Magazine vermitteln, oft auch ganz falsch. Elis erzählt einige Geschichten über das Blau der Tuareg, das ein gefälschtes Blau ist, weil der Fotograf die Kleider einfärben ließ, um einen gewissen Farbkontrast zwischen Sand, Blau und Himmel zu erreichen. Das führt zwar ein wenig vom Thema ab, aber ich finde das Schönheitsideal der Werbung hochproblematisch. So sehen wir nicht aus. Wir machen uns einen wahnsinnigen Stress, wenn wir versuchen so auszusehen. Nicht einmal Models sehen so aus, sondern das sind einzelne Augenblicke, die dann retuschiert werden. Bilder, die so entstehen, sind nicht wirklich; ihr Anspruch, den sie an uns stellen, hat etwas von einer Religion. Wir müssen mit diesem Glanz leben, uns diesem Glanz, der uns nicht möglich ist, stellen. Magersüchtige Mädchen sind nur ein Aspekt dieses schrecklichen Schönheitsideals. Aber genauso ist es auch mit dem Reisen, mit der Landschaft. Bali ist nie so einfach schön wie auf den Bildern. Und wir reisen dorthin, haben diese Bilder im Kopf und wollen dieses schöne Bali sehen — wir werden es nie erreichen. Im Grunde fotografieren wir selbst auch nicht Bali, wir als Touristen, sondern wir fotografieren die Bilder ab, die wir schon gesehen haben.

SCHAU INS BLAU: Bezeichnenderweise fotografiert Elis weder das Aquarium noch Tobias. Beides bleibt in seiner Eigenständigkeit bestehen.

ANGELIKA OVERATH: Und insofern verstehen sie sich: Sie fotografiert nicht, weil sie dieses „schönen Fotografierens” müde ist, und er schätzt es, dass sie nicht fotografiert. Auf einer rein rationalen Ebene reden beide aneinander vorbei, aber darunter liegt ein großes Verständnis von Anfang an. Das hat mir auch gefallen, dass sie sich nicht verstehen und doch verstehen. Das, was Nähe ausmacht, ist nicht immer das Rationale. Wenn wir meinen, wir verstehen uns, weil wir alles ausdiskutieren können, dann irren wir uns.

SCHAU INS BLAU: Das bietet mir noch die Möglichkeit zu einem kleinen Exkurs. Mich führt die Unterscheidung von rationalem und nicht-rationalem Kommunizieren zu der Frage, wie Sie, die Sie als Journalistin und als literarische Autorin arbeiten, mit der Orchestrierung der Spracharbeit umgehen. Sie werden sicher anders mit Sprache arbeiten, wenn sie journalistisch tätig sind.

ANGELIKA OVERATH: Nein, es ist weniger die Spracharbeit, es ist mehr die Perspektive. Ich kann in einem Roman zum Beispiel eine Innenperspektive einnehmen, die ich in einer Reportage nicht haben kann. Eine Reportage muss faktisch nachprüfbar sein. Ich hätte ein Aquarium, das ich zwar gesehen habe, aber für den Roman weiter erfinde, nicht in eine Reportage bauen können, dazu brauchte ich das Gefäß Roman. Ich würde nie und nimmer sagen, dass ich an meinen Reportagen weniger sprachlich feile. Ich gehöre zu den erzählenden Reportern und der erste Unterschied zu einem Roman ist einfach die Nachprüfbarkeit. Die Fakten müssen stimmen. Aber ich muss auch in einer Reportage fiktionalisieren und zwar muss ich eine Perspektive erfinden. Ich muss zum Beispiel „erfinden”, welchen meiner Interviewpartner ich in die Mitte stelle. Es steckt sehr viel, wenn man so will, poetische Arbeit in einer Reportage. Nur wenn der Eifelturm in Paris steht, muss er auch in der Reportage in Paris stehen, während ich durchaus einen Roman schreiben kann, in dem der Eifelturm woanders steht, so was ist möglich. In der Fiktion ist mir alles erlaubt, alles Surreale, alle Überblendung, alle Zeitmischung. Und doch ist eine Detailgenauigkeit und Musikalität in beiden Genres wichtig. Ich würde nicht sagen, dass in einem Buch mit gesammelten Reportagen weniger poetische Arbeit steckt, es ist nur eine andere.

SCHAU INS BLAU: Darf ich fragen, was bei Ihnen persönlich zuerst kam, das Poetische der Literatur oder das Poetische in der Journalistik?

ANGELIKA OVERATH: Ich bin ja Germanistin, ich hab über Lyrik promoviert und ich glaube, wenn man sich mit Gedichten beschäftigt hat, dann schreibt man auch Reportagen mit einer wachen Sprachsensibilität, man kann nicht mehr hinter ein gewisses Bewusstsein zurück. Der Sprung von der Reportage zum Roman hatte dann einen rein biographischen Grund. Nach dem Tod meiner Eltern, nachdem beide Elternteile gestorben waren, hat sich ein Erinnerungstabu gelöst. Und ich habe gemerkt, dass ich ein anderes Genre brauche. Da waren auf einmal Dinge, die erzählt werden wollten, die aber in keine Reportage passten, auch in keinen Essay. Und so habe ich Nahe Tage geschrieben. Und schließlich habe ich realisiert, dass es mir Freude macht, diese andere Freiheit zu haben im Erfinden. Als ich an einen zweiten Roman dachte, fiel mir dieses Aquarium im Flughafen ein, das ich zehn Jahre vorher gesehen hatte. Ich dachte, das wäre ein wunderbarer Raum für eine Geschichte mit drei Personen. Die Figur Elis gibt mir natürlich die Möglichkeit, sehr viele Dinge, die ich so oder ähnlich erlebt habe, die aber in keine Reportage passten, jetzt in diesem Roman unterzubringen. Oft geht man auf eine Reportagereise für drei, vier Wochen, man hat ein Thema, man beliefert dann dieses eine Thema und doch bleibt noch ganz viel Stoff übrig. Ich habe auf diesen Reisen Seltsames erlebt, Abseitiges gesehen, und das hat vermutlich auf diesen Roman gewartet.

SCHAU INS BLAU: Ist es so, dass man sich als Journalistin auf eine Reise begibt, während man als literarische Autorin ankommt?

ANGELIKA OVERATH: Nein, man begibt sich auch mit einem Roman auf eine Reise. Wenn ich schon angekommen bin, muss ich mir die Arbeit nicht mehr machen. Wenn ich einen Roman anfange, möchte ich etwas wissen. Vielleicht weiß ich noch gar nicht genau, was ich wissen will, aber ich bin auf einer Spur und das entwickelt sich mit der Zeit. Ich merke wie ein Wünschelrutensucher: da schlägt was aus. Ich schreibe erst mal drauf los und dann wird jeder Satz immer und immer wieder umgedreht, Szenen werden miteinander abgeglichen. Ich suche schreibend den Stoff, ich suche das Thema. Flughafenfische hieß am Anfang Aquarium und ich hab eine ganz frühe Idee für den Text in Klagenfurt gelesen, in der noch viel Familiengeschichte vorkam, etwa der kriegskranke Vater von Tobias. Diese Teile habe ich alle gestrichen. Denn ich habe mir gedacht, die Vater-Kind-Problematik habe ich in Nahe Tage geschrieben und ich wollte jetzt ein anderes Thema. Das habe ich aber erst während des Schreibens gemerkt.

SCHAU INS BLAU: Frau Overath, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.

ANGELIKA OVERATH: Ich danke Ihnen für Ihre Fragen.

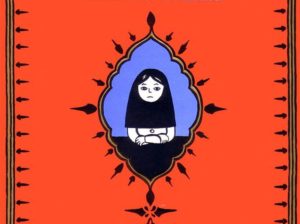

Angelika Overath, 1957 in Karlsruhe geboren, studierte in Tübingen und arbeitet dann als Reporterin, Literaturkritikerin und Essayistin (vor allem für die NZZ) und als Dozentin (vor allem am MAZ, der Schweizer Journalistenschule in Luzern). Sie hat mehrere Bücher mit Reportagen und Essays und zwei Romane veröffentlicht („Nahe Tage“, 2005 und „Flughafenfische“, 2009). Ihre Arbeiten wurden mit verschiedenen Stipendien und Preisen ausgezeichnet, u. a. dem Egon-Erwin-Kisch-Preis für literarische Reportage (1996) und dem Ernst-Willner-Preis beim Ingeborg-Bachmann Wettbewerb (2006). Im Herbst 2010 erscheint „Alle Farben des Schnees. Senter Tagebuch“. Angelika Overath ist verheiratet mit dem Literaturwissenschaftler Manfred Koch und lebt zusammen mit ihm und ihrem jüngsten Sohn in Sent, Graubünden (CH).