von Sabine Wirth

Die Gegenwart der Vergangenheit

Manchmal ist es mehr die Vergangenheit als die Gegenwart, die einen fesselt, weil sie das Selbst innerhalb einer Geschichte verortet. Die Zeichnerin Line Hoven setzt sich in ihrer Diplomarbeit an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hamburg mit der Geschichte ihrer Eltern und Großeltern auseinender, in der die deutsche Familie Hoven auf die amerikanische Familie Lorey trifft, weil Reinhard und Charlotte sich ineinander verlieben und heiraten wollen. Die Familiengeschichte umspannt die Zeit vor dem zweiten Weltkrieg bis in die siebziger Jahre und zeigt neben privater Familienchronik auch ein Stück Zeitgeschichte. Für den aufwendig in Schabkarton geritzten Comic, der bei Reprodukt erschienen ist, erhielt Line Hoven im Mai 2008 auf dem Comic-Salon Erlangen den ICOM-Preis in der Kategorie “Bester Independent Comic”.

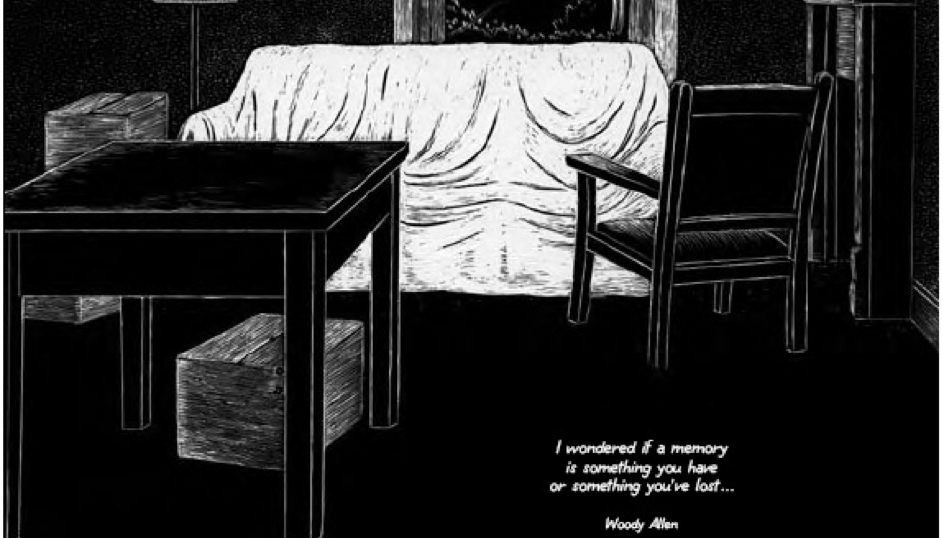

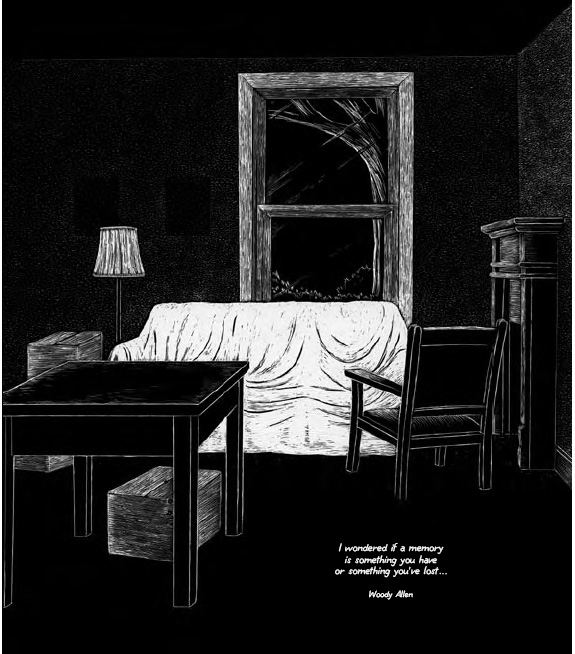

Die Geschichte beginnt mit dem Blick in das Innere eines verlassenen Zimmers: gepackte Umzugskisten und zugedeckte Polstermöbel verbreiten eine gespenstische Stimmung. Wenn man genau hinschaut, sieht man sogar die Stellen an der Wand, an denen einmal Bilder gehangen haben. Rechts unten findet sich ein Zitat von Woody Allen, das dem Comic als Motto vorangestellt ist: “I wondered if a memory is something you have or something you’ve lost …” Damit sind zwei Aspekte umrissen, die die ambivalente Bewegung des Erinnerns umschreiben: einerseits ermöglicht das Erinnern, das Vergangene wieder zu beleben und in die Gegenwart zu holen und andererseits macht es zugleich bewusst, dass es sich um etwas Vergangenes handelt, das unwiederbringlich verloren ist.

Es geht um das Präsent-Machen des Absenten, das dadurch in seiner Absenz betont wird. Im Prozess des Erinnerns geht es immer auch um das Vergessen. Line Hoven versucht nicht, die Lücken zu schließen, die sich vielleicht aus den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern ergeben haben. Sie macht vielmehr auf die Lücken aufmerksam und fordert den Leser auf, selbst eine Lösung für die Auslassungen zu finden.

In seiner Laudatio anlässlich der Veröffentlichungsfeier von Liebe schaut weg im Literaturhaus Hamburg beschreibt Andreas Platthaus diese Auslassungen als rhetorisches Prinzip: Die elliptische Erzählweise, also der rhetorische Kniff des Auslassens, ist der bestimmende Zug des ganzen Aufbaus von Liebe schaut weg. Am deutlichsten wird das in jener Szene, als die Eltern von Charlotte Lorey und Reinhard Hoven in einer Bonner Gaststätte sitzen und der junge deutsche Mann den amerikanischen Besucher um die Hand seiner Tochter bittet. Doch das sehen wir nicht. Was wir sehen ist eine Seite, die im strengen Raster von vier quadratischen Bildern, das den ganzen Comic prägt, aufgebaut ist:

Im ersten Panel starrt Mr. Lorey vor sich hin, weil er weiß, was nun folgen wird; aus dem zweiten stammelt Reinhard: “Ähh…Mr Lorey, may I…”; auf dem dritten Bild sehen wir eine nächtlich-einsame Straße in Bonn, in der nur eine Laterne etwas Licht verbreitet; und auf dem letzten Bild der Seite schließlich zwei leere Weingläser und eine Rechnung über die verzehrten Speisen, während der Stuhl am Tisch leer ist. Mr. Lorey hat “nein” gesagt. Aber das haben wir ihn nicht sagen sehen, wir spüren es nur aus der Anordnung der Bilder, aus der Menschenleere der letzten beiden, aus einem abrupten Wechsel der Blickwinkel auf die Szenen, aus der Unruhe dieser Perspektiven, die deutlich signalisieren, dass hier bei aller Statik der Komposition etwas Aufwühlendes passiert ist. Der Sprung von Szene zu Szene, ein Jump-cut, um die eigentlich für Comiczwecke nur äußerst bedingt brauchbare Sprache des Kinos zu benutzen. Doch hier passt der Begriff, weil nur die Rede vom Schnitt die Teilung deutlich machen kann, die diese Technik in Liebe schaut weg symbolisiert.

Hatte Line Hoven zwei Seiten zuvor die unüberbrückbare Ablehnung von Mr. Lorey noch dadurch vorgeführt, dass sie die zwei gemeinsam speisenden Familien in zwei Panels porträtierte, die zwar den Anschein einer einzigen Bildkomposition erweckten, aber doch noch jenen trennenden Spalt aufwiesen, den Scott McCloud “gutter” nennt, so ist durch den Sprung der Perspektive erst aus dem Gasthaus hinaus und dann wieder hinein ein noch stärkeres Signal gesetzt: Der Betrachter kann die Situation nicht ertragen, er flieht vor dem Gestammel Reinhard Hovens und der Herzlosigkeit Harold Loreys erst vor die Türe und dann wieder in die Gaststube zurück, als die desillusionierten Esser das Lokal gemeinsam verlassen.

Später wird es eine ähnliche Szene geben, wenn das doch noch glücklich verheiratete Elternpaar von Line Hoven darüber nachdenkt, die Vereinigten Staaten, in denen Reinhard Hoven mittlerweile als Krankenhausarzt tätig ist, wieder zu verlassen. Er sagt: “Ich kann hier nicht arbeiten”, und die hochschwangere Charlotte Hoven antwortet ihm: “Wir können darüber reden noch einmal …Just give us a little more time.” Im nächsten Bild sitzen sie in der Abflughalle eines Flughafens, und Charlotte hält ihre erste Tochter im Arm: zwei Bilder, die das eigentliche Geschehen aussparen, und die doch ein ganzes Jahr so deutlich umfassen, dass man die Debatten zwischen den Linien zu hören scheint, die Freude über die Geburt des Kindes spürt und das Zögern der jungen Amerikanerin vor dem endgültigen Schritt, ihrem Mann zurück nach Deutschland zu folgen.

Bei dem Einblick in das Fotoalbum der Familie Hoven fehlt ein Foto, das die Bildunterschrift “Erich u. Irmgard im Sommerlager der Hitlerjugend” trägt. Es wird nicht klar, ob das Foto tatsächlich im Familienalbum gefehlt hat oder absichtlich von Line Hoven weggelassen wurde. Durch die Spur der hinterbliebenen Fotoecken wird jedenfalls eine Leerstelle markiert, die auf die dunklen Stellen der Vergangenheit hinweist, an die man sich nicht gerne erinnert. Die Subjektivität des Erzählens sieht Andreas Platthaus durch das Medium des Comics verstärkt: “Der Comic als narratives Genre hat Subjektivität dadurch zum Prinzip, dass er die Abstraktion und Scheinobjektivität der Schrift um das höchstpersönliche Element der Zeichnung ergänzt — eine Darstellungsform, die seit der Erfindung der Fotografie keinerlei Anspruch auf Realismus mehr erheben kann. Es ist kein Zufall, dass es Comics erst seit etwas mehr als hundert Jahren gibt, denn zuvor entstand kein Bedarf an dieser Erzählform. Dann aber, als Bilder zu identischen Darstellungen des Wirklichen werden konnten, bekam die graphische Erzählform ihren Reiz, weil sie das obsolet geglaubte Hand-Werk der Zeichnung objektivierte durch die Zugabe von Schrift und dennoch den fiktiven Charakter des Geschilderten durch das Gezeichnete immer erkennen ließ. Deshalb ist bei aller Konjunktur von autobiographischen oder Sachcomics, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, stets noch ein Moment des mehr oder minder betonten Irrealis in den Arbeiten erhalten. Comics erzählen permanent im Konjunktiv: als sei etwas so oder so, oder noch extremer, als wäre etwas so oder so.”

Line Hovens Bilder spielen bewusst mit den von Platthaus angesprochenen Kategorien des Fiktiven und des Realen. Einerseits unterstreicht Hoven den dokumentarischen Charakter der Geschichte, indem sie vermeintliches “Quellenmaterial” wie Familienfotos, Ausweise oder Rechnungen einflicht. Andererseits werden diese Dokumente wiederum dadurch gebrochen, dass sie — wie alle anderen Bilder auch — in ein Scratchboard geritzt sind. Die Ästhetik, in der das dokumentarische Material präsentiert wird, ist somit die gleiche wie für den Rest der Geschichte. Diese Bilder von Bildern machen deutlich, dass Erinnerung ein narrativer Prozess ist, der von Fiktion nicht klar abgetrennt werden kann.

Egal ob Erinnerungen über gesprochene oder geschriebene Sprache oder über Bilder kommuniziert werden, das Medium der Erinnerung hat immer Einfluss auf den Inhalt, der nicht als vom Medium des Erinnerns unabhängige Sinneinheit gedacht werden kann. Jedes Medium bringt seine eigenen Regeln und Parameter mit, die den Prozess des Erinnerns beeinflussen. Line Hoven macht es sich wahrlich nicht leicht, die Geschichte ihrer Familie in eine weniger flüchtige Form als die der mündlichen Überlieferung zu überführen. Sie erzählt die Geschichte in Bildern, die sie mit viel Aufwand und Geduld Stück für Stück in Schabkarton ritzt. Diese Technik erlaubt keine schnellen Striche wie mit Stift und Tusche. Es braucht seine Zeit, bis die detailgenauen Bilder entstehen.

Das macht die Erinnerungsarbeit hier tatsächlich zu einem großen Stück Arbeit. Im mühseligen Abschaben der Oberfläche des Scratchboards sieht Andreas Platthaus die adäquate Technik für das Thema der Erinnerung: “Das Freikratzen von Helligkeit aus der schwarzen Oberfläche entspricht wie kein anderes graphisches Prinzip dem Vorgang der Erinnerung. Das hat aber seltsamerweise kaum einer der Vorgänger von Line Hoven berücksichtigt. Sie nutzen die spezifische Erscheinungsweise des Mediums Schabkarton vielmehr zur Darstellung von Nachtmahren und dunklen Phantasmagorien. Charles Burns wäre hier zu nennen, Thomas Ott selbstverständlich, oder Anke Feuchtenberger, Holger Fickelscherer und Henning Wagenbreth, die sich trotz ihrer düsteren Arbeitsweise und Themen Anfang der neunziger Jahre den strahlenden Namen PGH “Glühende Zukunft” gegeben hatten. Line Hoven aber ist die einzige unter ihnen allen, die der dunklen Erscheinung des Schabkartons etwas Glanz verleiht durch ihre Geschichte, deren gutes Ende von Beginn an feststeht, weil sie ja auf sie selbst hinausläuft.”

Mit der Schabtechnik, die eine genaue Planung für jedes einzelne Bild fordert, erzielt Line Hoven einen Effekt, der die Künstlichkeit der Bilder unterstreicht und sie zugleich belebt, indem selbst die weißen Stellen noch leichte Spuren des Abtragens preisgeben.

Deshalb bezeichnet Andreas Platthaus Liebe schaut weg zurecht als “ein[en] Comic, der in jeder Hinsicht erstaunt: betreffs des Raffinements seiner Oberflächengestaltung, die bisweilen geradezu plastisch ist, betreffs der Genauigkeit des zeithistorischen Dekors und betreffs der tiefen Glaubwürdigkeit seiner Figuren.”